7月1日-4日,淮北师范大学历史文化旅游学院三下乡社会实践团队“咕咕乡音”非遗传承队走进河南浚县,开展国家级非物质文化遗产浚县泥塑的社会调研。

图为团队成员在浚县人民文化馆合影 常学静 供图

7月1日,“咕咕乡音”非遗传承队前往浚县人民文化馆,团队有幸邀请到张福彬馆长带领团队成员参观了传统农具、泥猴、泥咕咕、万福虎、柳编、石雕、泥皮虎等文化展品。张馆长说:“泥咕咕作为传统技艺与泥塑项目,它的传承与发展是一代代的见证,想发展必须得有生命力,必须跟市场来结合开发新产品。”

图为团队成员参观非遗展品 常学静 供图

参观结束后,团队成员围绕泥咕咕起源与发展现状对馆长展开深入采访。谈及泥咕咕的起源,张馆长谈到:“浚县泥咕咕作为国家首批非遗保护项目,起源尚无确切记载。目前有两种说法:隋末时期和上古尧舜禹时期。但只是推理,无确凿证据。”在发展现状方面,张馆长讲到:“当下,泥咕咕发展态势良好,传承健康。我们赶上了好时代,国家重视传统文化,当地政府和文化主管部门积极作为,泥咕咕销路稳定,能维持艺人收入。综合目前状况以及发展规律来看,泥咕咕更适合小作坊式生产。”此次参观采访,让团队成员对浚县泥塑有了更深入的认识,也为后续调研奠定了坚实基础。

图为团队成员与张福彬馆长合影 常学静 供图

图为浚县人民文化馆展品 常学静 供图

7月2日,“咕咕乡音”非遗传承队走进浚县兵役局旧址。馆内的实物陈列、图文展板与场景复原,在团队成员眼前徐徐铺展开,再现了当年浚县地区抗日救亡的悲壮画卷。

在浚县兵役局旧址,团队成员先后参观了武器室、展览室等,深刻了解了抗日战争时期,浚县人民在武器、物资极度短缺的条件下,顽强抵挡日军,守卫家乡的历史。

7月4日,“咕咕乡音”非遗传承队前往河南省浚县杨玘屯村,参观国家级非物质文化遗产“泥咕咕”传承人宋庆春的泥塑艺术馆,并对其进行了深入采访。

图为实践团队与宋庆春老师合影 常学静 供图

在泥塑艺术馆中,团队参观了色彩鲜艳、种类繁多的泥咕咕,宋庆春先生向团队成员详细介绍了“泥咕咕”的制作过程与艺术特色。他提到,泥咕咕的文化寓意深远,“以丰满、富贵、吉祥作为它的理论支撑”,其造型多源于鸟形,承载着古老的“鸟图腾”文化,并可通过“玄鸟生商”的传说追溯至先民的信仰。作为浚县泥塑的代表性传承人,宋庆春坦言当前非遗传承面临的最大挑战是“年轻人参与度不足”。“现在学习泥咕咕的年轻人很少,大多是老一辈手艺人在坚持。”目前,常见的传承方式包括家庭作坊传授、非遗进校园、以师带徒等,但要让这门技艺真正延续下去,仍需更多年轻力量的加入。

图为团队成员参观宋庆春泥塑艺术馆 常学静 供图

随后,团队成员前往宋庆春的泥塑作坊,近距离观摩了泥咕咕的制作过程。从选泥、塑形到上色,每一步都凝聚着手艺人的匠心。宋庆春现场演示了传统捏塑技法,并指导团队成员尝试制作简单的泥咕咕造型。特别强调,泥咕咕不仅是工艺品,更承载着农耕文化的记忆与吉祥寓意,“每一笔色彩、每一处线条都有讲究”。

图为团队成员学习泥咕咕捏制 常学静 供图

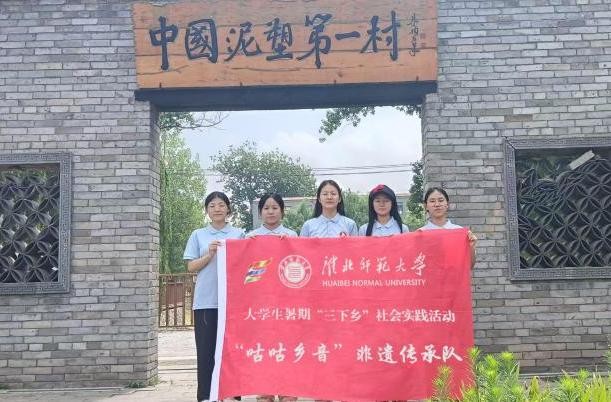

通过此次社会实践,同学们深入了解了国家级非物质文化遗产浚县泥塑,近距离对话文化工作者与非遗传承人,探究非遗传承的难点重点,为中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展进行了积极探索。

图为实践团队在杨玘屯村合影 常学静 供图

(文:常学静 董园园 路箐璇 孟晶晶 赵奥舒 / 图:常学静 / 审核:赵娟 / 审校:曹婵婵 / 终审:李曼曼)